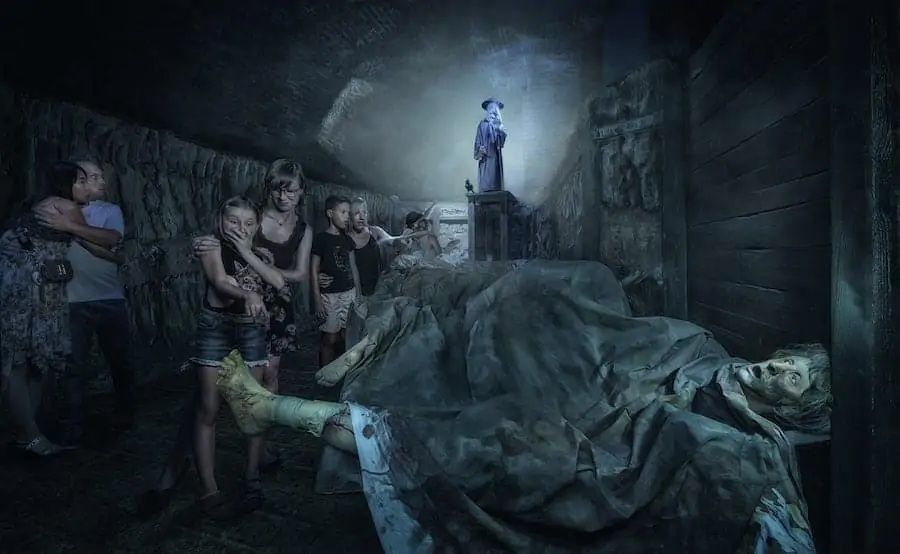

Die Pestgrube

Fühlen Sie sich zurückversetzt in Wiens letzte große Pestepidemie im Jahre 1679.

Wie sieht ein Pestdoktor aus und wie fühlt es sich an mitten in einer Pestgrube zu stehen? Bei Time Travel erleben Sie wie das Leben in Wien zur Zeit der Pest war und wieso mit Humor, Wein und Gesang auch die Pest überlebt werden kann. Mit der Pest berühmt wird der Straßenmusikant Augustin, der eines Tages schwer betrunken hinfällt und in eine Pestgrube außerhalb der Stadt gebracht wird. Erst am nächsten Morgen wird er singend wieder herausgezogen und ist seitdem durch das Lied „Oh du lieber Augustin“ allen Wienern bekannt.

Die Pest

Die Pest gilt heute immer noch als die schlimmste Krankheit der Geschichte. Als Pest wurde ursprünglich jede Krankheit bezeichnet, die seuchenartigen und todbringenden Charakter hatte. Bereits der römische Kaiser Marc Aurel soll in Wien an der Pest gestorben sein.

Die Pest plagte die Stadt Wien in regelmäßigen Abständen seit dem Mittelalter und war ein fixer Bestandteil im Leben der WienerInnen. Wien litt besonders unter der großen Pest von 1679 und die Pestsäule am Graben erinnert heute noch daran.

Es war die Zeit des Barock und das ganze Leben war ein Theater. Die spanische Etikette am Hof, die Mode mit den riesigen Reifröcken und Allongeperücken, den spitzenbesetzten Westen und den Stöckelschuhen bis hin zur Betonung der Rangunterschiede der einzelnen gesellschaftlichen Stände und Klassen.

Auf den Straßen und Plätzen hatte sich allerdings seit dem Mittelalter nicht viel verändert. Die Gassen waren noch immer dunkel und schmal, teilweise ungepflastert und voller Gruben und Sümpfe.

Viele Dekrete mit dem Aufruf zur Sauberkeit sind überliefert. Es gab den Befehl Schmutz, Dreck und tote Tiere nicht auf die Gassen zu werfen, sondern vor die Stadt hinaus zu tragen.

Während im Mittelalter das Säubern der Körper in Badestuben ein fixer Bestandteil der WienerInnen war, fürchtete man nun dort die Ansteckung mit Syphilis. Das führte dazu, dass man Puder, Parfum und Perücke den Vorzug gab. Flöhe und Läuse vermehrten sich extem.

Die vornehmen Damen trugen mit Honig ausgestrichene Röhrchen unter ihren Röcken, in denen sich die lästigen Parasiten fangen sollten. Die Leibeshygiene war an einem katastrophalen Tiefpunkt angelangt.

Das Leben zu Zeiten der Pest

Die Ärzte, Bader und Heilkundigen waren ratlos. Es waren eigene Pestärzte, sogenannte Schnabeldoktoren unterwegs. Sie trugen ein langes, gewachstes Gewand und ihr Gesicht war durch eine Maske mit einer entenschnabelartigen Ausbuchtung geschützt. In diesem Schnabel befanden sich Kräuter und Flüssigkeiten, genannt Theriak, die vor den „Ausdünstungen“ der Kranken schützen sollten.

Über den Händen hatten sie Handschuhe an. Um nicht zu nahe an die Kranken herangehen zu müssen, gaben sie ihre Anweisungen mit einem Zeigestock. Sie sorgten für Aderlässe, Schwitzkuren, Theriak-Behandlungen, doch all das konnte nicht verhindern, dass an die 100.000 WienerInnen starben.

Die letzte Pestepidemie fand 1713 in Wien statt. Durch bessere Hygiene und Ausrottungsversuche der Ratten gelang es ab etwa 1740 die Pest in Europa einzudämmen.

Erst 1894 entdeckte der Schweizer Alexandre Yersin den Pesterreger und die baldige Einführung von Antibiotika setzte der ständigen Bedrohung in Wien ein Ende. Ausgerottet ist die Pest allerdings nicht. Von Madagaskar, Kongo, Peru bis USAsind bis heute noch Pesttote zu beklagen und Ansteckungen möglich.

Oh, du lieber Augustin!

Den „Lieben Augustin“ (eigentlich Markus Augustin) soll es tatsächlich (1643-1685) in Wien gegeben haben. Seines unverwüstlichen Humors wegen war der Dudelsackspieler Augustin den WienerInnen in der Pestzeit lieb und wert.

Allgemein hieß er nur „der liebe Augustin“ und so ist er uns auch im Gedächtnis geblieben. Er war ein stadtbekannter Bänkelsänger und Sackpfeifer, der in St. Ulrich (heutiger Bezirk Neubau) lebte und bevorzugt in Wirtshäusern, wie dem „Roten Hahn“, dem „Gelben Adler“ oder im Bierhaus „Zum roten Dachl“ am Fleischmarkt, dem heutigen Griechenbeisl, auftrat.

Im Jahr 1679, als die Pest wiederholt in Wien wütete, sitzt der liebe Augustin eines Abends einsam im Bierhaus „Zum roten Dachl“, da die meisten Menschen zu Hause um die Hinterbliebenen trauern und Angst vor weiteren Ansteckungen haben und somit das Haus nicht verlassen.

Somit trinkt er alleine vor sich hin und schwankt dann schwer betrunken durch die Straßen Wiens, fällt nieder, bleibt liegen und schläft sofort tief und fest ein. So merkt er nicht als die Pestknechte mit dem Leichenwagen vorbeikommen und ihn aufladen. Sie kippen die Toten in die Pestgrube bei St. Ulrich, wo sich heute der Augustinbrunnen befindet.

Als der Morgen graut, erwacht Augustin aus seinem tiefen Schlaf und ist benommen. Er erkennt, dass er auf einem Leichenberg sitzt, und schon dämmert es ihm, was geschehen ist. Außer sich vor Entsetzen und Furcht schreit er verzweifelt um Hilfe, aber keiner kann ihn hören. Da ergreift er seinen Dudelsack und fängt an zu spielen.

Den Tönen folgend treten die morgendlichen Kirchgänger an die Pestgrube und finden Augustin. Sofort helfen sie ihm aus der Grube. Man glaubt an ein Wunder, dass er die Nacht mit den Toten verbracht hat, ohne sich anzustecken. Augustin lebte noch lange kerngesund und erfreute die Wiener mit seiner Musik.

Malerei in Wien